羊肚菌科(Morchellaceae)包括可食用的羊肚菌和塊菌,以及其他不可食用的種類。羊肚菌被普遍認為是腐生真菌,但由于缺乏系統的基因組比較和進化分析,學界對其能否與植物形成生物營養關系存在長期爭議,且對其營養模式演化過程尚不明晰。

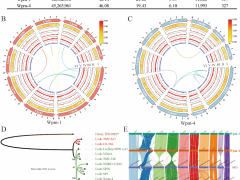

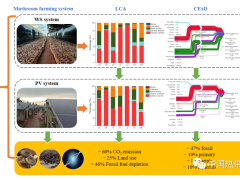

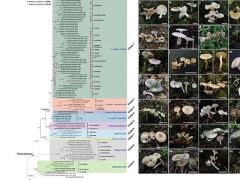

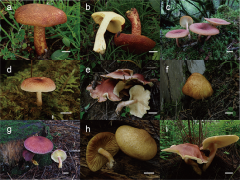

近日,中國科學院西北生態環境資源研究院聯合美國密歇根州立大學、日本沖繩科學技術大學院大學、美國勞倫斯伯克利國家實驗室、美國能源部聯合基因組研究所、法國國家農業食品與環境研究院(INRAE),對覆蓋全球羊肚菌主要譜系的高質量基因組數據進行了深入分析,揭示了羊肚菌科腐生菌的基因組基礎,以及羊肚菌科塊菌進化為依賴于植物宿主營養的外生菌根生活方式的基因組特征。

研究表明,羊肚菌保留了完整的植物降解酶基因組庫,具備典型的腐生能力。相比之下,羊肚菌科的塊菌,如Leucangium spp.顯示出轉座元件富集、降解酶減少等與外生菌根共生真菌一致的基因組特征。同時,研究發現羊肚菌主要是MAT1-1或MAT1-2異宗結合,但也有少數羊肚菌科物種是同宗結合。進一步,研究指出羊肚菌或處于“腐-共生”連續體的中間區域。

該研究彌補了關于羊肚菌腐生能力及其與植物潛在生物營養關系長期存在的認識空白,為學界理解土壤真菌營養模式的復雜演化提供了重要基因組證據。

相關研究成果以Pangeneric analyses reveal the divergent genome evolution and ecologies between morels and truffles in the Morchellaceae為題,發表在《當代生物學》(Current Biology)上。研究工作得到國家自然科學基金委員會等的支持。

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.cub.2025.07.037